von inga | Feb. 4, 2021 | Allgemein, Persönliches Wachstum

Manchmal meldet sie sich zum Wort – die Künstlerin, die ich nicht geworden bin. Irgendwo tief in mir lebt sie noch und möchte sich betätigen, sich zeigen und hegt den heimlichen Wunsch, bewundert werden.

Als Kind habe ich viel gemalt. Ich besaß kaum Spielzeug, dafür Buntstifte und Knete. Ich knetete mir Spielfiguren, malte mir meine Puppen auf Papier und die Kleidung dazu. Ausgeschnitten konnte ich die Kleidungsstücke an die Puppe dranklemmen.

Ich erinnere mich an die Malstunden im Kindergarten. Schon da mussten wir uns am Stillleben versuchen. Ich erfreute mich an meinem Werk, dass mir die Blätter der Pflanze so richtig 3-D gelungen waren. Einmal hatten wir Vorführunterricht mit externen Besuchern. Wir bekamen die extra dafür aus Ton angefertigten Tierfiguren zum Bemalen. Ich musste einem Zebra die Streifen malen. Die Figur war so perfekt und schon mit Schneeweiß grundiert. Ich hatte Berührungsängste. Der erste Griff in den Tuschkasten und der erste Anstrich auf dem weißen Untergrund brachte Schreck mit sich. Ich dachte, ich hatte schwarz genommen, dabei war es braun! Der zweite Versuch – dunkelblau. Verzweiflung stieg in mir hoch. Alle dunklen Farben im Kasten sahen gleich aus. Wo ist hier bitteschön Schwarz? Zum Glück hat die Erzieherin cool reagiert. Ich sollte einfach ein buntes Zebra malen. Was für eine Erleichterung!

Als Kind wurde ich in die Musikschule gegeben um Klavierspielen zu lernen, ohne dass ich je gefragt wurde. Ich habe auch nicht protestiert, sondern mich gefügt. In meiner Schulklasse gab es zwei Mädchen, die zur Kunstschule gegangen sind. Ich habe sie beneidet. Einmal durfte ich zur Kunstschule mitkommen und am Unterricht teilnehmen. Wir zeichneten auch hier ein klassisches Stillleben, diesmal mit einer Milchkanne. Die Atmosphäre in der Kunstschule hat mich fasziniert. Überall standen Bilder und Rahmen, Staffeleien und Farben. Es roch nach Farbe, es war Chaos, es atmete Freiheit. Die Lehrer rauchten in der Küche und kamen mir so menschlich unvollkommen vor. Ganz anders war es in meiner Musikschule. Hier war es aufgeräumt, sauber und streng. Man erwartete Disziplin, Fleiß und viel Üben. Stücke sollen perfekt klingen, da war kein Platz für Fehler. Was in Kunst dagegen ein Fehler ist, ist eine reine Auslegungssache. An diesem einem Tag durfte ich zum Kreis der Kunstlehrlinge gehören und fühlte mich fast wie in einer Zauberschule. An das Feedback der Lehrer zu meinem Versuch kann ich mich heute noch wortgenau erinnern.

Atmosphäre im Malatelier

Noch zeichnete ich in der Freizeit und hatte nach der Schule sogar die Überlegung, Modedesign zu studieren, doch gegen die Absolventen der Kunstschulen hatte ich nicht die geringste Chance. Dieser Zug war endgültig abgefahren.

Heute zeichne oder male ich ab und zu und frage mich, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich statt Musikschule in die Kunstschule gegangen wäre? Was wäre aus mir geworden? Hatte ich wirklich Talent? Wie viele Wege sind in uns, die wir nicht gegangen sind? Und diesen einen Weg, den wir gegangen sind, entspricht er wirklich unserem inneren Potenzial und unserer wahren Natur?

P.S: Es gibt übrigens auch noch eine Tänzerin in mir, die ich ebenfalls nicht geworden bin. Aber die Tänzerin in mir ist ein wenig realer, sie übt jede Woche Ballett und Tango und hofft noch auf ihren späten Auftritt. Zum Glück ist Tango recht tolerant, was das Alter angeht, im Ballett wäre die Amateurbühne denkbar. Aber auch wenn nicht, schön dass diese Wünsche und Träume einfach da sind. Sie wärmen die Seele und tragen uns durch so manche Tiefs.

von inga | Dez. 13, 2020 | Allgemein, Bewusstsein, inneres Kind, Persönliches Wachstum, Seelische Heilung

Ihr Lieben, heute teile ich mit euch meine letzten Podcasts, die durch Kooperation mit einer Blogger-Mama @espensmama entstanden sind. Sie hat ihr eigenes Spotify-Kanal, in dem Mutterschaftsthemen angesprochen werden, sehr einfühlsam und manchmal schmerzhaft ehrlich, wie das Leben manchmal eben ist.

Von mir hat sie zwei Podcast-Beiträge veröffentlich. In jedem Beitrag sind jeweils zwei Fragen aus der Follower-Gemeinschaft beantwortet worden:

Im ersten Podcast geht es zum einem um das Thema „Wer bin ich?“ – darüber, durch welche äußeren Merkmale wir uns oft definieren und wie unser wahres Ich dadurch verloren geht.

Im zweiten Teil beantworte ich die Frage „Was ist, wenn ich mich an nichts Schlimmes aus meiner Kindheit erinnern kann? Wo kann ich ansetzen?“ Eine sehr gute Frage und ein sehr häufiger Fall.

Im zweiten Podcast sind ebenfalls zwei Fragen beantwortet. Zum einem „Wie komme ich ins Fühlen?“ Was hilft, wenn ich zu verkopft bin und kaum Gefühle zulasse?

Die zweite Frage ist ähnlich und lautet so: „Ich habe mein Dilemma verstanden. Wie komme ich da wieder heraus?“ Das ist die Frage nach dem Heilungsweg, bei dem uns der Verstand nur teilweise helfen kann. Die wahre Heilung kommt durch das Fühlen.

Ich wünsche euch viel Spaß mit den Podcasts!

Eure Inga

von inga | Juli 19, 2020 | Allgemein, Medien, Persönliches Wachstum

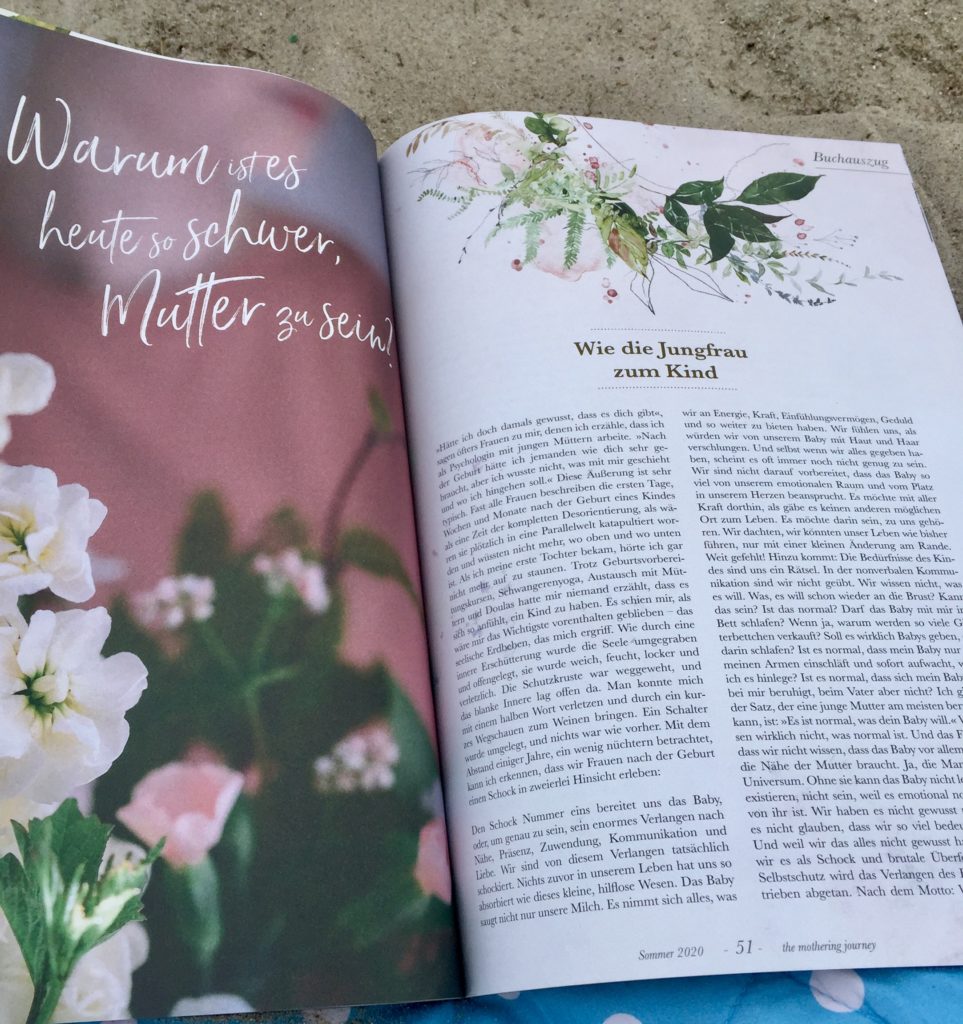

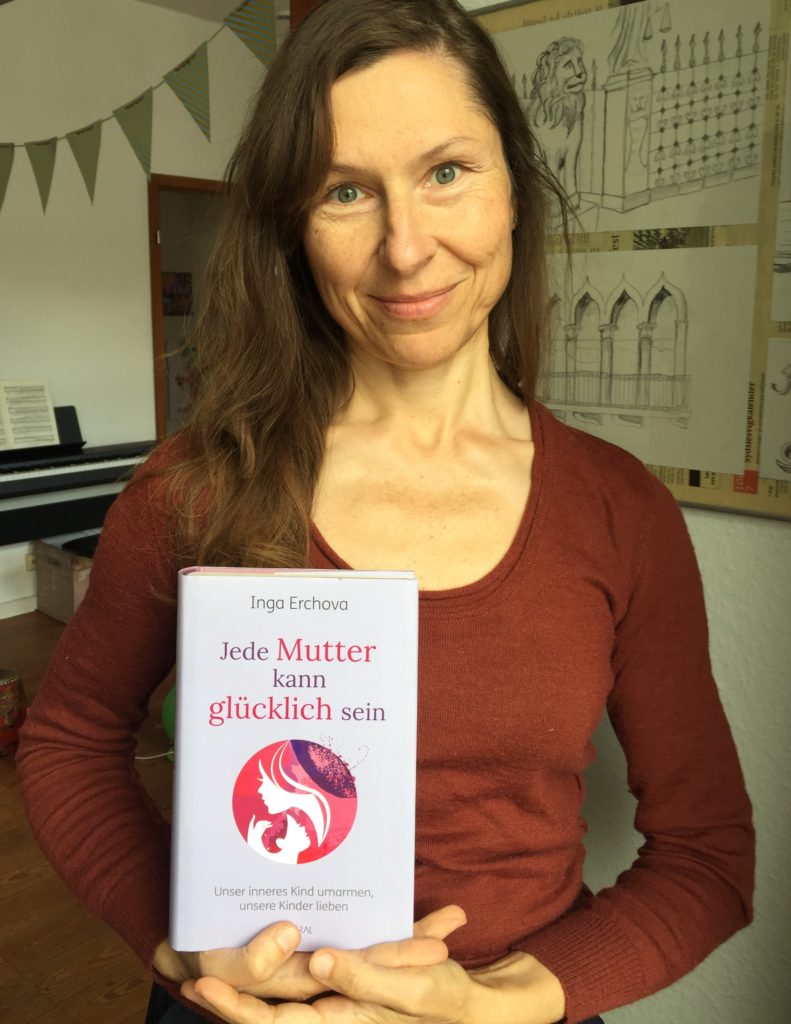

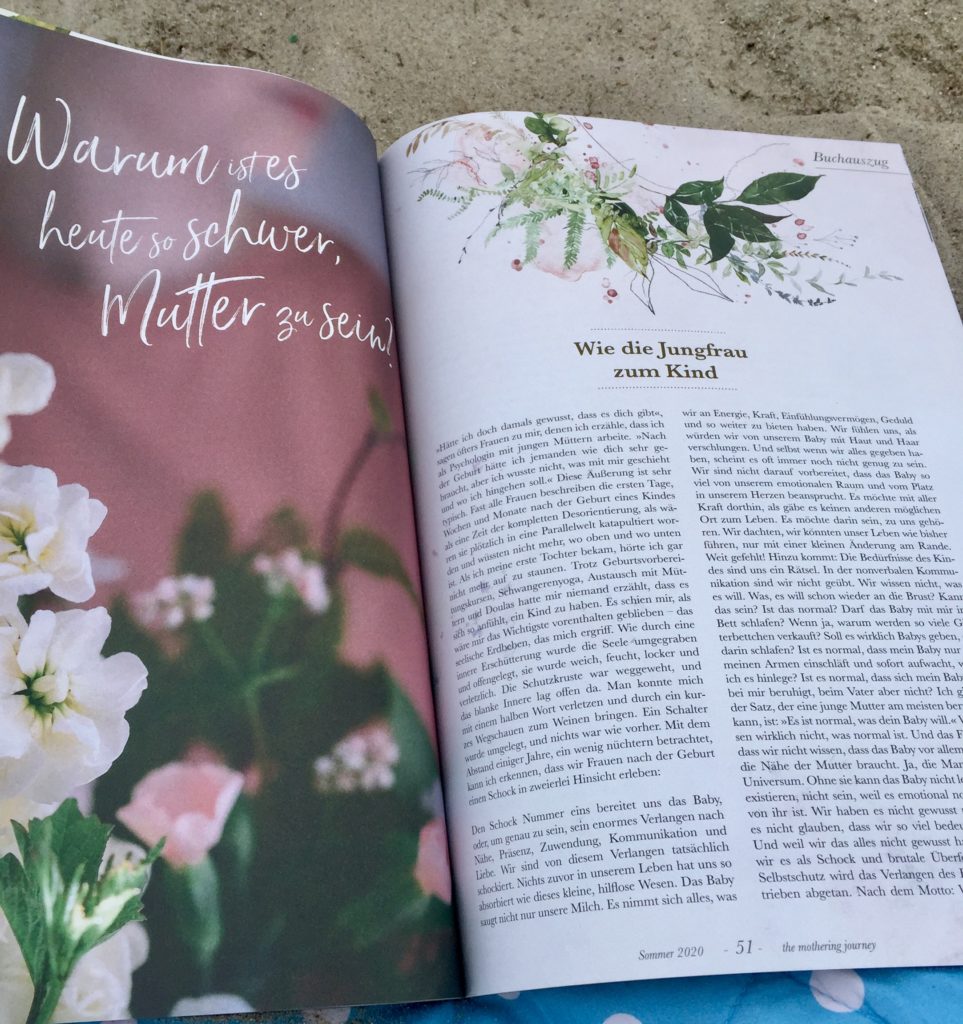

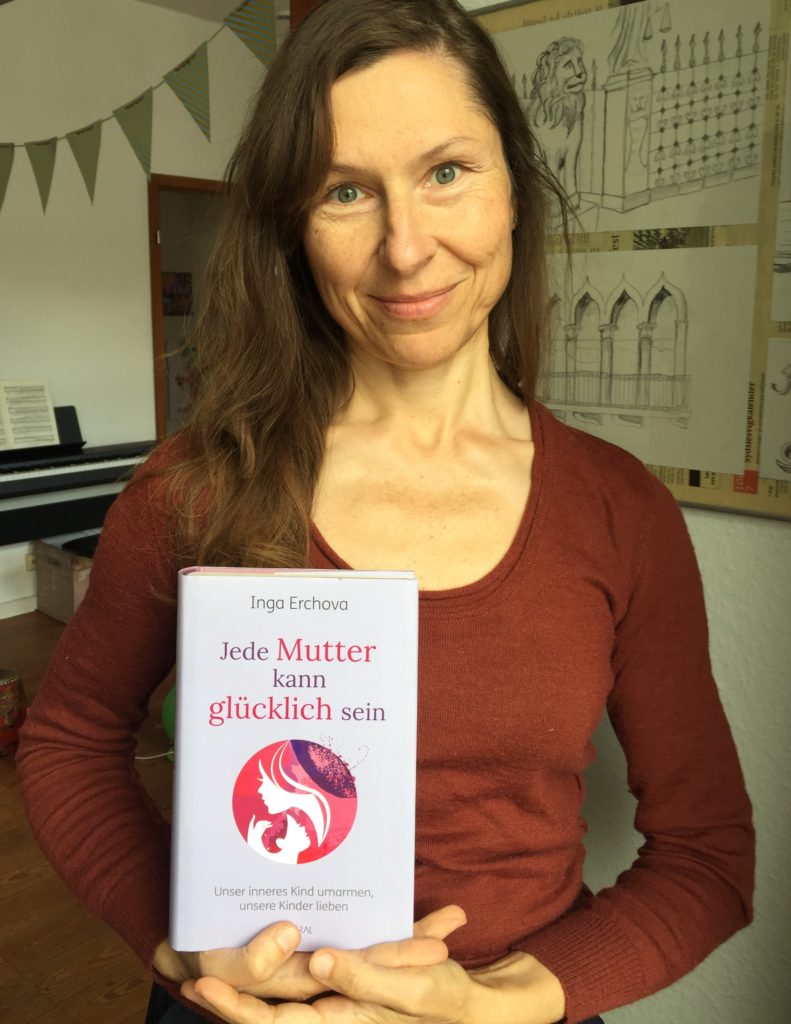

Ich freue mich riesig über gleich zwei mediale Auftritte, die meine Arbeit, mein Buch und meinen persönlichen Lebensweg ins Rampenlicht stellen.

In der gedruckten Sommerausgabe des Magazins „The mothering journey“ erschien ein Ausschnitt meines Buches. Die Zeitschrift „The mothering journey“ ist neu auf dem Markt und widmet sich an die neue Generation von Müttern, die achtsam, bewusst und verbunden werden möchten. Es werden Themen wie die Geburt, das Wochenbett und Körperbewusstsein angesprochen. Und wie der Name schon verrät, wird das Muttersein als eine Reise beschrieben, die Reise sowohl zu sich selbst, als auch seelisch näher an unsere Kinder.

Man kann die gedruckte Ausgabe des Magazins auf der Homepage bestellen.

Der zweite Auftritt ist ein Podcast-Interview mit Irina Schott. Irina hat einen Podcast-Kanal eröffnet mit dem Titel „Die Selbstentdeckungsreise“. Ihr Anliegen ist die Entfaltung deiner seelischen Potenziale, dabei führt sie Interviews mit inspirierenden Menschen sowie teilt ihre eigenen Erkenntnisse mit.

Das Interview mit Irina war ein schönes Erlebnis. In meiner Arbeit bin ich normalerweise diejenige, die Fragen stellt. Nun könnte ich mich zurücklehnen und etwas von mir erzählen. Es ist eine Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und den Gesprächspartner zum Öffnen zu bringen. Beides hat Irina mit Bravour gemeistert, so dass ich am Ende viel von meinem persönlichen Weg erzählt habe, von Geburten meiner Kinder und von so manchen Entbehrungen aus meiner Kindheit. Danke Irina für das inspirierende Gespräch!

Hier geht es zum Interview.

An diese Stelle verrate ich euch noch etwas. Der Titel der Podcast-Folge „Vom Kind, das ich war, zu der Mutter, die ich bin“ war ursprünglich mein Originaltitel zum Buchtitel. Der Verlag hat sich für einen anderen, euch bekannten Titel entschieden. Aber ein wenig trauere ich dem Alten noch hinterher. Wie findet ihr ihn?

Beide Anbieter verbindet die Sicht auf das Muttersein als eine Quelle wertvoller Erfahrungen, die uns bereichert. Ich wünsche Euch viel Spaß mit der Lektüre und mit dem Podcast.

Autorin Inga Erchova mit ihrem Buch

von inga | Juli 4, 2020 | Allgemein, Persönliches Wachstum

Die Lehren aus der Corona-Krise.

Historische Ereignisse der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden, gleichzeitig berappeln wir uns langsam aus der Schockstarre und kehren zur neuen „Normalität“ zurück. Und es ist an der Zeit zu rekapitulieren, was mit uns geschah? Was haben wir durchlebt? Was hat uns verändert und was bleibt zurück? Um daraus einen vorsichtigen Blick in die Zukunft zu wagen in die Welt nach Corona, oder doch mit ihr?

Wie bei einzelnen Menschen so auch kollektiv zeigen Symptomen immer dorthin, wo es wehtut, wo der Konflikt noch brennt und zwingt uns, den Umgang mit dem schmerzenden Thema zu verändern. Das Thema der aktuellen Krise ist die Nähe und Distanz. Corona hat uns auf Abstand zu einander gebracht, in die Isolation getrieben und doch gleichzeitig eine neue Nähe und Intimität geschaffen, wo früher keine war.

Eine Krise offenbart immer Seiten von uns, die im „Normalbetrieb“ verborgen bleiben. Auch Politiker, Ärzte, Virologen und andere „professionellen“ Akteuren des Geschehens handeln in der Krise aus Angst, Ambitionen, Minderwertigkeitsgefühlen, Streben nach Sicherheit und Anerkennung oder auch aus purer Sehnsucht nach Liebe. Wir sind alle nur Menschen. Es ist an der Zeit, einen Blick in den kollektiven Schatten zu werfen, denn nur so können wir die aktuelle Krise gemeinsam verarbeiten.

Ich habe die Kurve der Krisenentwicklung rekonstruiert. So in etwas habe ich sie erlebt.

Phase1. Der Schreck und das Hamstern.

Das Wort Lockdown kannten wir vorher höchsten aus Action Filmen, genau so unwirklich klang seien Ankündigung durch die Regierung. Wir konnten kaum glauben, dass so etwas je möglich war, dass das Leben da draußen komplett aufhören würde und dass wir einfach zuhause bleiben, auf unbestimmte Zeit. Wir haben versucht, die Verunsicherung mit Vorratskäufen zu dämpfen, und hofften leise, dass es nach ein Paar Wochen bestimmt überstanden sein wird – so zu Ostern vielleicht. Wir nahmen die Anordnung ernst, denn wir waren besorgt darüber, ob das neuartige Virus eine reale Gefahr für unsere Gesundheit darstellt. Abwarten und Tee trinken, hieß es, in eigener Küche mit dem Handy in der Hand.

Schon kurz vor dem Lockdown wurde es seltsam intim: Plötzlich hatten wir alle ein gemeinsames Thema, das wir mit x-beliebigen Fremden besprechen konnten, liefen mit großen Packungen Klopapier durch die Straßen und zeigten uns mit unsren intimen Bedürfnissen entblößt. Wer hat das größte Pack? Puh, zu viel Information!

Phase 2. Romantischer Lockdown. Der Ausstieg aus dem Hamsterrad des Alltags.

Nun wurde es still. Gespenstisch leere Städte und Straßen, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Es war ein neues Erlebnis – gruselig und schön zugleich. Erst jetzt ist es uns aufgefallen, im welch einem Gedränge wir tagtäglich gelebt hatten. Nun konnten wir endlich innerlich durchatmen – keine Menschenmassen, keine Termine, kein Hamsterrad des Alltags, plötzlich Freizeit, plötzlich viel Zeit für alles, was bisher liegen geblieben war – Nähprojekte, Reparaturen, neue Hobbys, Basteln und Backen mit Kindern. Eine wohltuende Pause.

Romantische Gefühle kamen auf bei dem Anblick, wie die Fische in Venedigs Kanälen schwammen und wilde Tiere durch die Städte wandern. Sehen sie nach, was mit uns los ist? Die Natur atmete mit uns auf. Menschen sangen gemeinsam auf Balkonen als Zeichen der Solidarität, isoliert und doch sehr eng zusammen. Wir waren zwar alleine in unseren Wohnungen oder Häusern eingesperrt, doch gefühlt waren wir solidarisch mit der ganzen Welt. Noch nie war die Welt ein kleineres Dorf gewesen, noch nie haben wir uns als Menschheit – als etwas Ganzes – so verbunden gefühlt. Wir haben Fotos „Der Blick aus meinem Fenstern“ getauscht, für Nachbaren eingekauft, Balletttänzer oder Popikonen in ihren Pyjamas erlebt und ihre Küchen gesehen, so menschlich und verletzlich, wie wir alle sind. Zum Glück gibt es das Internet – der Lebensretter.

Das, was selbstverständlich war, wurde plötzlich unmöglich und umgekehrt, etwas, was wir uns nie vorstellen konnten, war plötzlich möglich, zum Beispiel das Homeschooling.

Eigene Kinder zu Hause zu unterrichten, nach eigenen Regeln und Weltbildern – ein Traum, der so manche Familien aus Deutschland auswandern ließ, musste plötzlich notgedrungen einen Blitzstart erleben. Für mich war es erleuchtend zu erleben, wie meine Kinder beim Lernen eigentlich sind. Im Alltag hatte ich keine Zeit dazu, jetzt schaute ich mir ihre Bücher genau an, lernte ihre Handschrift kennen, ihre Art zu lernen und zu denken. Wieder eine neue Nähe und Intimität war da. Doch meine Kinder flüchten vom Lernen regelmäßig ins Spielen, Tanzen oder Toben und ich ließ sie und genoss den Anblick, wenn drei Schwester mit erheblichem Altersunterschied süß zusammenspielten. In der Zeit der Isolation waren sie die besten und die einzigen Spielkameraden für einander, es schweißte sie zusammen, denn sie hatten nur sich selbst.

So harrten wir über Wochen in eigenen vier Wänden aus und können ihnen nicht entfliehen. So viel Zeit am Stück habe ich noch nie mit meinen Kindern verbracht und lernte sie neu kennen. Viele Bekannte erlebten diese Phase als Geschenk, besonders, wenn sie vom Arbeitgeber weiter versorgt wurden. „Das alte Leben war mir eh zu stressig und Kinder wollte eh nie zur Schule“, – war oft die Reaktion auf die notgedrungene Pause.

Phase 3. Der nervige Lockdown

Dann kippte die Situation, wie die Milch von jetzt auf gleich sauer wird. Plötzlich nervten die musizierenden Nachbaren auf dem Balkon, der Müll quellte aus den Tonnen, die hellhörige Wände ließen zu viel Intimes von den Nachbarn durch, verletzten unsere Grenzen und offenbarten wieder zu viel Nähe, die wir nicht mehr wollten. Auch meine drei Kinder, die nun permanent zuhause waren, nervten die kinderlosen Nachbarn, die ihre Ruhe haben wollten. Alle waren zu Hause und gingen sich gegenseitig auf den Keks.

Kinder zuhause, Arbeit zuhause, Freizeit zuhause, wir rücken uns gegenseitig auf die Pelle. „Wie halte ich meine Familie aus?“, – schreibt ein Kolumnist. Es entstand die neue Dichte und die neue Sehnsucht nach Distanz.

Wenn die Außenwelt aufhört zu sein, blüht die Innenwelt umso stärker auf. Wir träumten wieder mehr, grübelten mehr über den eigenen Weg, haben engeren Kontakt mit der Familie. Wir kochten praktisch im eigenen Saft und es wurde bald zu viel des Guten. Der Drang, wieder nach außen zu gehen, war offensichtlich und irgendwann durften wir wieder raus, doch mit Auflagen.

Phase 4. Die große Spaltung. Die Maskenpflicht, der Maulkorb und der Alluhut.

Wir durften wieder rausgehen aber auf Abstand bleiben. Städte waren wie von Spinnweben umhüllt in Plastikfolien, Trennwände, Spuckschutzfolien, Abstandhalter und anderen trennenden Vorrichtungen. Wie hinter einem Bettlaken konnte ich die Kassiererin hinter ihrem Plastikvorhang kaum erkennen und schon gar nicht akustisch verstehen, was sie da murmelt.

Die Schutzmaskenpflicht trat in Kraft und zeigte rasch ihre polarisierende symbolische Wirkung. Aus Vermummungsverbot wurde das Vermummungsgebot. Für einige war die Maske ein willkommenes Versteck, selbst draußen auf dem Fahrrad trugen sie diese ganz freiwillig und waren froh, endlich unerkannt bleiben zu dürfen.

Für andere war es allerdings eine Qual – Erstickungsgefühl, ein Maulkorb und die Beschneidung ihrer Freiheit.

Die Gesellschaft entzündete, ging in Flammen auf und spaltete sich in zwei Lager mit großer Kluft dazwischen in die Kritiker und die Konformisten. Uns sie gingen auf einander los, beschimpften sich und belächelten. Es brannten heiße Debatten auf. Alle Kritiker wurden von Konformisten automatisch für Verschwörer erklärt und damit für verrückt. So war es bequem, man brauchte auf ihre Argumente nicht einzugehen, weil es ja eh nur verrückte Spacken sind.

Wir bangten um die Demokratie. Ich erlebte, dass viele meiner Bekannten in Deckung gegangen sind und sich nicht trauten, sich öffentlich kritisch zu äußern. Diese Haltung machte mir Angst, ich hatte nie gedacht, dass in einem demokratischen Land wie Deutschland, die aus der Geschichte viel gelernt haben muss, die Angst frei zu sprechen, so stark sein könnte. Konformisten gingen auf Abstand mit den Kritikern, auch in meinem Freundeskreis.

Projektionen und Gegenprojektionen schaukelten sich hoch. Wer ist hier eigentlich verrückt? Systemkonformisten und Verschwörungstheoretiker sind sich aber in Wahrheit ähnlicher, als es ihnen lieb ist. Beide haben Unbehagen, fremdbestimmt zu sein. Die Verschwörer fragen sich: „Meinen die Bosse es gut mit uns?“ und antworten selber: „Nein! Und ich bin ihnen ausgeliefert.“ Konformisten schwören: „Wir dürfen die Bosse nicht hinterfragen, sonst verärgern wir noch die große Mutti. Sie meint es ja nur gut mit uns.“ Wenn man Partei für etwas ergreift, distanziert man sich von eigenen Gefühlen und schaut nur zum großen Bestimmer auf. Es ist aber der innere Kompass, der uns aus dem Wirrwarr der gegenseitigen Anschuldigungen leitet. Was fühlt sich stimmtig an? Wir dürfen fühlen, was wir fühlen. Und natürlich ist nicht jeder Kritiker automatisch ein Verschwörer.

Bill Gates ist aufgetaucht für einige als Hassfigur (Kill Bill!) für andere als Menschenfreund und Weltverbesserer. In einem Video-Interview erzählt er über seine große Leidenschaft für Impfen und kommt dabei so in Rage, dass er auf sein eigenes Unterarm einschlägt um zu zeigen wie er „den kleinen Kids die Gen manipulierte Organismen rein spritz“ und ruft dabei „Rein in die Vene, bäm!“ Meine persönliche Diagnose lautet hier – Sadist.

Phase 4: Erste Welle, zweite Welle, die Dauerwelle.

Auch diese Spaltung scheint abgekühlt zu sein. Bill Gates ist wieder von der Oberfläche verschwunden und wartet wahrscheinlich Hände reibend im Untergrund auf seinen Heiligen Gral – den Impfstoff (My precious!), den er gleich der ganzen Welt verpassen will. Warum kleinlich sein? Am nötigen Kleingeld soll es ja nicht scheitern.

Die Corona-Zeit hört gefühlt nicht mehr auf und wurde längst zum Dauerzustand, mit dem wir uns mehr schlecht als recht arrangieren. Der große Brand scheint zwar abgeflacht zu sein, aber es flammen immer wieder kleinere Feuerinseln auf in einzelnen Gebieten oder Branchen wie Schlachthöfen, Kirchen oder Gastronomie. Das Virus lodert unterschwellig, und mutiert derweilen zu neuen Formen und Arten.

Wird es je aufhören? Werden wir bleibende Schäden davon tragen? Manche Lebensbereiche sind nach wie vor stillgelegt. Da wo früher dichter Menschenkontakt war – in Bars, Diskos, Schwimmbäder, Kontaktsportarten, Paartanz – herrscht heute immer noch gespenstige Stille. Vor allem die Kultur leidet am meisten – unsere kollektive Seele. Wird es je wieder möglich sein, Tango mit einem Fremden in enger Umarmung zu tanzen?

Fazit.

Jede Krankheit offenbart den schwachen Punkt, da, wo es wehtut. Corona zeigte uns, dass wir ein Problem haben mit der Nähe. Echte, fühlende, menschliche Nähe, wenn zwei Menschen zusammen schwingen, wenn ihre Seelen unisono singen, kennen wir kaum. Wir leben zusammen alleine, abgelenkt von Todo-Listen und bleiben seelisch auf Abstand. Man merkt die Einsamkeit nicht, wenn so viel Trubel rundherum herrscht. Die Einsamkeit ist ein Gefühl, das man auch umgeben von vielen Menschen haben kann, das Gefühl, dass niemand weiß, wie es mir wirklich geht.

Nicht die Viren machen uns krank, sondern das Leben das wir führen. Es macht uns krank, dass wir nicht im Kontakt sind mit uns selbst, mit unserem wahren Ich. Wir haben Angst zu fühlen oder haben es ganz verlernt.

Durch Corona sind wir alle enger zusammengerückt. Wir dachten, wir konnten den Menschen aus dem Weg gehen, mit denen wir nichts zu tun haben wollten, eine Insel schaffen, uns in unserer kleinen Welt verkriechen? Doch plötzlich saßen wir alle in einem Boot – die Reichen mit den Armen, die Eingeborenen und die Zugereisten, die Promis und die Normalos, die Verschwörer und die Konformisten. Und dieses Boot heißt die Erde und wir alle sind die Menschheit.

Symptome machen uns ehrlich, das was sie bewirken, wollten wir unbewusst. Wir wollten es anscheinend so sehr, schafften es aber bisher nicht, dass wir uns selbst und einander ein wenig näher kommen.

Sebastiao Moreira/EPA-EFE/Shutterstock